프랑스 뉴 웨이브의 영화 제작자들은 단지 영화만을 만드는 것이 아니었다. 그들은 전쟁을 하고 있었다. "완벽한 예술"이라는 꿈을 파는 기계와의 전쟁 말이다. 오늘날 밀레니얼 세대는 완벽한 이미지를 만들어내지만 진실이 부족하다. 하지만, 리나 로슬러의 영화 《베스트셀러》는 '예술은 선전이 아니라 진실의 표현'이라고 믿는 것으로 보인다. 그리고 모든 진정한 예술 작품들은 진정한 감정을 만들어낸다.

주의! 아래 이어지는 내용은 일부 스포일러가 될 수 있는 부분이 있을지도 모릅니다. 영화 내용을 전혀 모른 채 영화를 감상하고 싶으신 분들은 더 이상 읽지 않으시길 바랍니다.

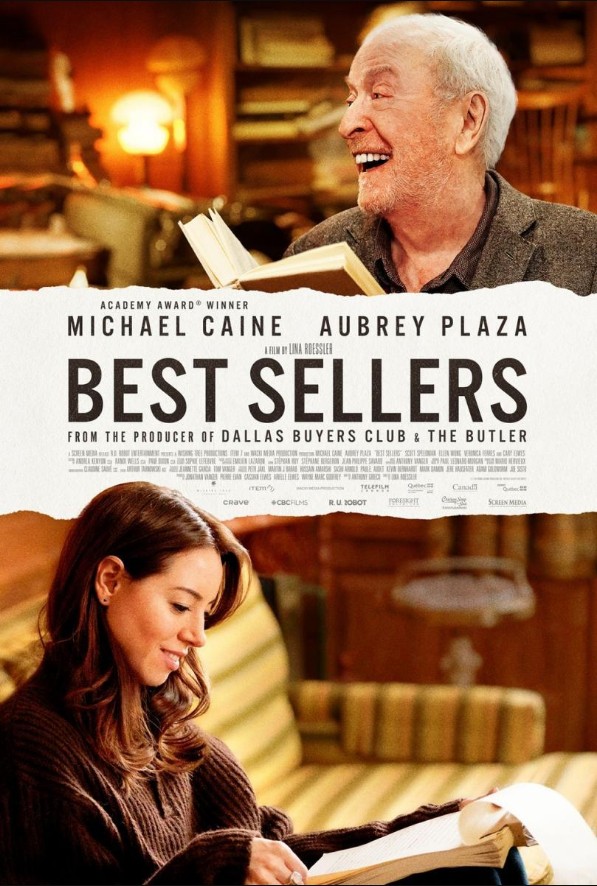

영화 《베스트셀러》는 앤서니 그리코가 각본을 쓰고 마이클 케인과 오브리 플라자가 주연으로 출연한다. 이 이야기는 한 심술궂은 늙은 소설가가 아버지의 출판사를 이어가기 위해 필사적으로 매달리는 활동을 중심으로 전개된다. 그리고 카메라는 두 캐릭터가 따로, 또 같이 삶의 결론을 찾아가는 여정을 따라간다.

'베스트셀러' 줄거리 요약

미국의 젊은 출판사인 루시 스탠브리지(오브리 플라자)는 아버지의 출판사인 스탠브리지 출판사를 운영하고 있다. 하지만 루시는 일련의 책들이 시장에 영향을 미치지 못하자 아버지의 업적을 따라가지 못한다. 그녀는 출판사를 되살릴 수 있는, 과거에 계약을 맺고 책을 냈었던 작가들을 열심히 찾는다. 하지만 그녀의 비서인 레이첼 스펜스(엘렌 웡)는 그녀에게 많은 작가들이 더 이상 스탠브리지에서는 책을 내고 싶어 하지 않는다고 말한다.

브레인스토밍을 하던 중 루시는 약 50년 전 루시의 아버지에 의해 출판된 "아토믹 어텀"을 쓴 전설적인 작가인 해리스 쇼라는 이름을 떠올린다. 비서인 레이첼은 첫 책이자 마지막 책이기도 한 그 책의 저자에 대해서는 지금까지 아무도 소식을 듣지 못했기 때문에 그가 죽었을지도 모른다고 추측한다. 하지만, 루시는 자신의 운을 시험하는 셈 치고 쇼의 옛 계약서를 찾기 위해 서류들을 뒤진다. 그리고 마침내 쇼가 회사로부터 2만 5천 달러의 선금을 받고 책 한 권을 더 출판하기로 했다는 사실을 알아낸다. 단, 계약조건에는 작성자가 제출한 초안을 수정이지 않기로 되어 있다. 대신 저자는 출판사의 요청에 따라 책을 홍보해야 한다.

레이첼은 까칠한 해리스 쇼에게 연락하는 것이 좋지 않을 수 있다고 루시에게 경고하지만 루시는 그 조언을 듣지 않고, 결국 두 사람은 웨스트체스터에 있는 쇼의 거처를 방문한다. 루시는 공손하게 문을 두드리지만 아무도 응답하지 않자 안으로 들어가는데, 그때 나타난 괴짜 해리스 쇼는 루시와 레이첼에게 총을 겨누고 당장 떠나라고 한다. 쇼에게서 원고를 얻으려는 시도에 실패한 루시는 아버지가 물려준 출판사를 이제 '싱클레어 퍼블리싱'의 소유주인 잭 싱클레어에게 매각하는 것 외에 다른 방법이 없다.

하지만, 루시가 계약에 서명을 하려는 순간 쇼가 사무실로 걸어 들어와 그의 최신 원고인 "미래는 X-등급이다"를 탁자에 내려놓는다. 덕분에 다시 희망을 갖게 된 루시는 싱클레어와의 거래를 취소하고, 오래전 그녀의 아버지와 쇼가 맺은 계약에 따라 새 책을 홍보하기 위한 여정을 시작한다. (여기서부터 영화는 로드 무비로 변모한다.) 어마어마한 성격의 쇼와 함께 하는 여정이 얼마나 그녀의 속을 홀랑 다 태워버릴지 모른 채...

베스트셀러 | 넷플릭스

아버지가 물려준 출판사를 위기에서 구하려는 편집자 지망생이 세상과 담을 쌓고 사는 작가와 북 투어를 떠난다. 그리고 이 여정은 두 사람에게 예상치 못한 변화를 가져온다.

www.netflix.com

감상평

개인적으로는 이런 조용한 영화가 좋다. 혼자 저녁에, 혹은 연인과 함께 아늑한 분위기에서 영화를 즐기고 싶은 분들에게 이 영화를 추천한다.

또 하나. 주인공 쇼와 같은 인물들은 우리 주변에도 꽤 있다. 문화예술계는 물론이고, 심지어 가족 중에도 비슷한 인물이 있을 수 있다. 우린 그런 괴팍한 사람들을 어떻게 참아내고 있을까? 주인공 루시는 꽤 잘 견뎌낸다. 사실 외국에도 괴팍한 사람들이 꽤 많다. 아니, 어쩌면 더 많다. 그런데 그런 이들을 있는 그대로 인정하는 문화도 마찬가지로 꽤 보편적이다. 한마디로 특이한 사람도 많지만 그들을 바라보는 사람들도 대체로 '널널'하다. 그런 사회가 좀 부럽다.

반면 우리는 언젠가부터 고개만 돌리면 '극혐'이라는 단어가 눈에 띄는 사회에서 살고 있다. 언제쯤이면 다시 극혐이라는 단어가 없는 세상을 살 수 있을까? 사람과 사람의 관계가 조금만, 아주 조금만 더 너그러워질 순 없을까? 사실 생각해보면 혐오스러운 사람들보다 내 삶을 더 힘들게 하는 건 툭하면 '극혐'이라고 하면서 혐오를 일상화한 상태에서 살아가는 것인데.

'영화' 카테고리의 다른 글

| 심리테스트: 당신은 존 윅이 될 수 있을까? (0) | 2023.04.01 |

|---|---|

| 영화 연구 관점에서 본 '시민 케인'에 대한 고찰 (0) | 2023.03.22 |

| 줄리아 로버츠와 조지 클루니의 슬픈 재회 (0) | 2022.06.30 |

| (현미경 관찰기) 할리우드 스타 여배우 마고 로비 (0) | 2022.04.29 |

| 미디어 리터러시 교육과 영화 토론 수업을 위한 질문들 (0) | 2022.01.14 |